「地方でも東京の技術や年収で仕事ができる環境を整え、地方格差を無くしていきたい」。こう話すのは株式会社情報戦略テクノロジー 執行役員の川原翔太氏だ。

2024年11月、情報戦略テクノロジーは初の地方拠点として北九州市に九州支店を設立した。同社はAWSやスクラムマスター資格を持つエンジニアを多数擁し、企業のDX推進を支援することで知られている。特徴的なのが、戦略から開発フェーズまで一気通貫で内製支援をする独自の『0次DX』というソリューションである。これまで東証プライム上場企業を中心に多数支援してきた。今回の地方拠点設立は、単なる事業拡大ではなく、地方創生とDX推進を目的とした戦略的な一手である。

地方拠点設立の背景と目的

北九州市への進出に際し、川原氏は「地方拠点設立の意義は、優秀な人材の確保と地域への貢献にある」と語る。川原氏は2020年から北九州市との関係を築き、同市のDXプロデューサーとして市役所内外のDX推進を支援してきた。

同社が地方拠点を設けた理由のひとつは、リモートワークの普及により、地方在住の優秀な人材が注目されるようになったことだ。リモート環境の整備により、地方でも都市部と同じ水準の仕事が可能になり、IT人材の新たな活躍の場が広がった。同社は地方での拠点設立により、地域人材の活用を促進し、『0次DX』を日本各地に広め、日本全体のDXを進める基盤を作り上げることを目指している。

また、地域のデジタル化を推進する役割も重要視している。特に北九州市は、デジタル技術を活用した産業振興に力を入れており、同社との協力は地域活性化の象徴的な取り組みとなっている。地方の課題に対し、IT技術を用いて解決策を提案し、持続可能な社会を実現することを目標としている。

DX推進の具体例

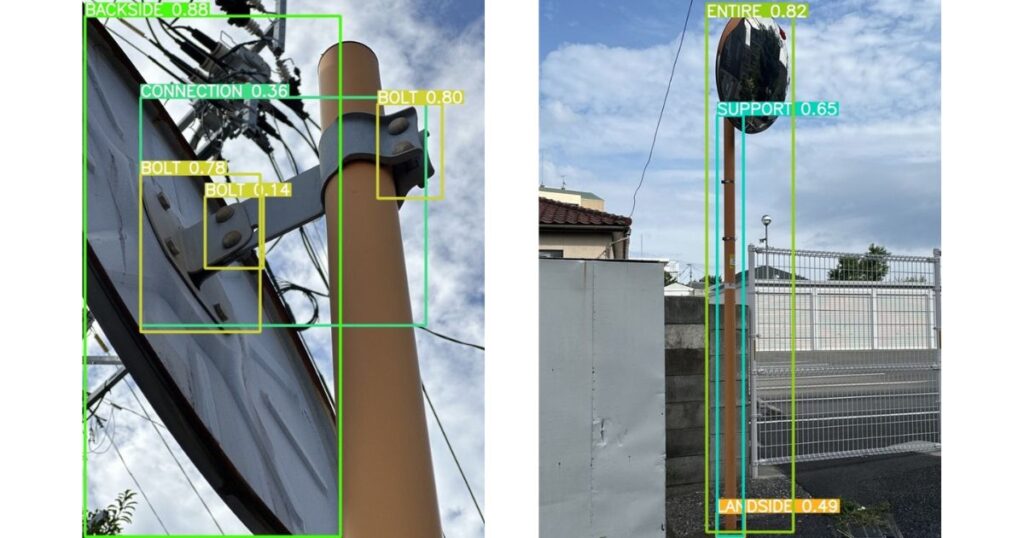

同社は北九州市でのDX推進において多くのプロジェクトを手掛けている。その一例が「道路反射鏡健全診断システム」の構築である。カーブミラーの劣化状態をAIが診断する仕組みを導入することで、従来の職人頼みの点検作業の課題を解決する活動を進めている。このプロジェクトは、AI企業である株式会社ReReadとの協力により、東京の先端技術を活用しながらも、作業効率化と安全性向上を実現した事例として高く評価されている。

このシステムの導入前、職人が町中を巡回し、カーブミラーの劣化状況を目視で確認していた。しかし、この手法には多くの課題があった。チェックの精度が職人の経験に依存するため、結果にばらつきが生じやすい。また、労力とコストがかかる上、危険性の高い設備を見落とすリスクもあると予想された。AIを活用したシステムにより、これらの課題を一挙に解決し、点検作業の効率化と安全性の向上を推し進めている。

さらに、このシステムは北九州市だけでなく福岡市でも導入が検討されるなど、地域間での技術波及効果も見られる。北九州市発のプロジェクトが他地域に広がることで、地域として取り組んだ技術力や知名度向上にもつながっている。

地域人材の育成と未来への展望

同社は地域人材の育成にも注力している。北九州市立大学をはじめとする地元の教育機関と連携し、DX人材やデータサイエンティストの育成プログラムを支援している。これにより、地元学生が最新技術を学び、地域で活躍する機会を増やすことを目指している。

特に北九州市立大学では、2027年にデータサイエンティストやDX人材を輩出する新学部が設立予定だ。この新学部の設立にあたって、情報戦略テクノロジーではカリキュラム作成の段階から関与し、学生が実践的なスキルを身に付けられるよう支援を行っている。

また、教育機関だけでなく、地元企業との連携を深めることで、学んだスキルを地域社会で活かせる環境も整えている。「地方でも東京の技術や年収で仕事ができる環境を整え、地方格差を無くすことが目標」と川原氏は述べる。

これらの同社の北九州市との取り組みは、同社内での他拠点設立時はもちろん、全国的なモデルケースになりそうだ。

地方創生と企業誘致の成功要因

情報戦略テクノロジーが北九州市を選んだ理由は3つあった。

- 確固たる産業基盤

TOTOや日本製鉄、安川電機など、日本を代表する大企業が集積し、地域経済を支える基盤が整っている。 - 若い人材が学び、成長できる教育環境

九州工業大学や北九州工業高等専門学校を中心に、理工系の教育に力を入れる教育機関が揃っている。 - 市役所の強力な支援体制

行政が積極的に企業誘致を行い、地元企業や教育機関との連携を促進している。

これらの要素が揃うことで、同社の地方拠点設立は成功に至った。特に市役所との連携は、プロジェクト推進の大きな支えとなり、企業と地域の協力関係が深化している。

新たな拠点に配属する人材に求められた要件

企業がほかの地域に拠点を作ると、展開先の地域で事業を進められる。営業範囲や事業規模を拡大させられるメリットがある。また、その地域人材の獲得も実現しやすくなる。

しかし、当然リスクもある。費用などの話もあるが、展開先の拠点に配置する人材がネックになりやすい。よほど大きな企業ではない限り、新しい拠点に配属する人員数は少数精鋭になる。その少人数のなかで自治体や地域企業などとコミュニケーションを図る必要がある。それこそ、情報戦略テクノロジーのようにDX推進を支援する企業であれば、DXに関する技術的な部分や課題解決能力も問われる。

こうした配属する人材選びが拠点展開時のハードルのひとつだ。

情報戦略テクノロジーは九州支店の支店長代理に藤原脩平氏を抜擢した。川原氏によれば、藤原氏を抜擢した理由を3つ紹介した。第一に、幅広いスキルセットを持つこと。藤原氏は同社にエンジニアとして新卒入社し、その後人事に異動した経歴を持つ。エンジニアとしての技術力だけでなく、長らく人事部門に所属したことで身に付けた組織マネジメント力を持つ点が評価された。第二に、上位役職者や他社との交渉に物怖じしない胆力だ。地方拠点の立ち上げにおいては、自治体や地元企業との交渉力が求められる。第三に、新たな事業モデルを創出できるリーダーシップである。これらは、地方拠点の成功に向けた重要な鍵であり、それを備えた人材として藤原氏を支店の中核とし、藤原氏は単身赴任ではなく、家族を伴って北九州市に移住することでその期待に応える気概を示した。

藤原氏自身は「新しい経験を積む絶好の機会」として前向きに移住を決断。地方拠点の責任者として、地元企業との連携や人材育成に力を注ぎ、地域全体の発展を目指している。同氏は「新卒で情報戦略テクノロジーに入社した自分にとって、大きなキャリアアップのチャンス。今後入社してくる人材にとっても、私自身がモデル事例になれれば」と未来を見据えたコメントを述べた。

地方の人材に東京の技術と収入を届ける

現在、九州市支店では藤原氏を含め3から4人体制で稼働している。今後さらに増員をしていく予定だという。

情報戦略テクノロジーの九州市支店設立は、単なる事業拡大に留まらず、地域全体の未来を変える可能性を秘めている。同社の取り組みは、DX推進のロールモデルとして他の地域や企業にとっても貴重な教訓を提供している。北九州市を起点に、日本全体の地方創生が加速することを期待したい。

取材の最後に、川原氏と藤原氏それぞれから九州市支店で見据えているビジョン、情報戦略テクノロジーとしての地方創生について話してもらった。

藤原氏

私たちが目指しているのは、日本のDXのさらなる進化です。そのためには、東京だけでなく地方にも目を向け、多くの企業に対してDXを推進する必要があります。『0次DX』を全国に展開する、その第一歩として地方拠点の立ち上げモデルを構築することが、会社としての重要な意義だと考えています

川原氏

北九州の人々が地元にいながら東京の最先端技術に触れ、東京と同等の単価や年収で働ける環境を整えることが重要です。これを全国に広げることで、地方と都市部の格差を解消し、地域の活性化につなげたいと考えています。

地方では、技術が東京と比べて2年程度遅れていると言われる現状がありますが、東京のプロジェクトに携わることで最新技術を習得すれば、それを地元に還元できる環境を作ることが可能です。また、『地方単価』という安価な労働力の固定観念を払拭し、地方でも適正な収入を得られる仕組みを整えれば、高スキル人材が育ち、地域全体が発展していきます。

『地方でも東京の技術と収入で仕事ができる環境を作る』――これが私たちの描く地方創生のひとつの鍵です。