経済産業省 関東経済産業局は11月13日、オンラインイベント「『地域の人事部』共創会議実践者とともに地域の人事部の可能性を考える」を開催した。「地域の人事部」の実践者のみならず、「地域の人事部」に関心のある方やこれから立ち上げたいと考える企業・団体、自治体、支援機関等を対象に、これら多様なステークホルダーがつながりを持つことにより地域で実現できることは何かを、取り組み紹介やパネルディスカッションを通して掘り下げる内容となった。

イベントでは、地域の人事部を実践するNPO法人や自治体、さらにはネットワーク発起人に至るまで、さまざまなポジションを担う人が登壇した。本稿ではこのイベントをレポートしていく。

「地域の人事部」とは

最初に、経済産業省 地域経済産業政策課 地域新産業調査官 斎藤 智哉氏が登壇し、地域の人事部の施策の概要について紹介した。

地域の人事部は、地域における人材課題の解決を目指し、民間事業者などが地域企業群および地域の関係機関(自治体や教育機関、業界団体など)と連携し、地域企業の人材確保・育成・定着に関する取り組みを支援するものだ。

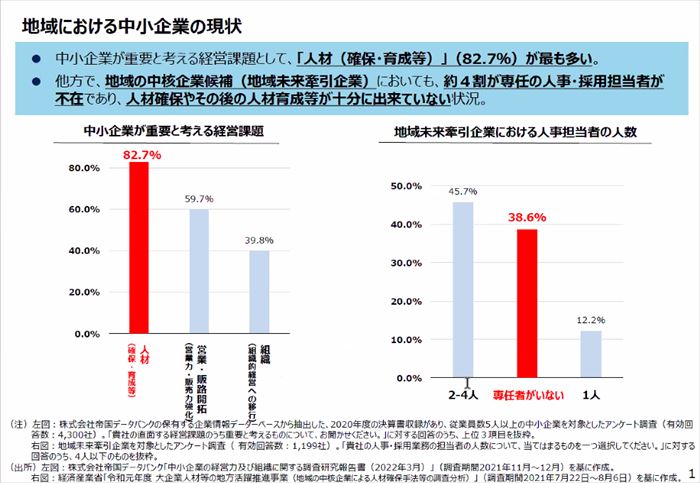

中小企業、とくに地域の中小企業では「人材を募集しても応募がない状況」だという。さらには、人材育成にも課題がある。これは、人事専任の人材がいなかったり、育成スキルが不足していたりすることが要因だ。

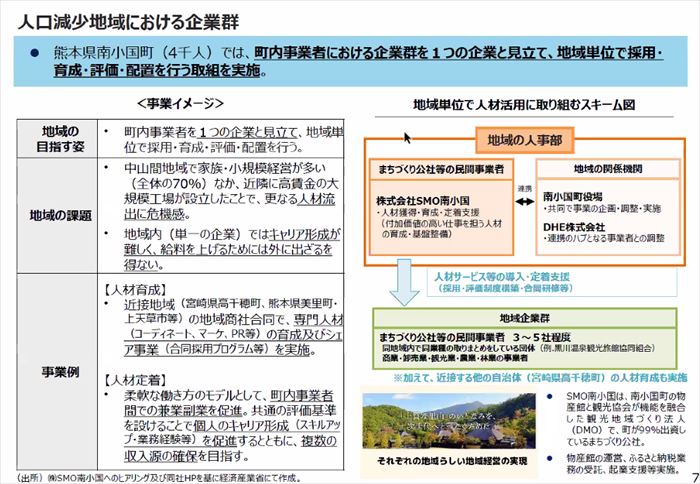

いくつか取り組み事例を紹介したなかで、興味深かったのは熊本県南小国町での話だ。人口およそ4,000人の町では、近隣に半導体の大規模な工場ができたことで、住民がさらに町から離れることを懸念した。そこで取り組んだのは、町内の事業者をひとつの企業群として見立て、地域単位で採用や育成などに着手したことだという。

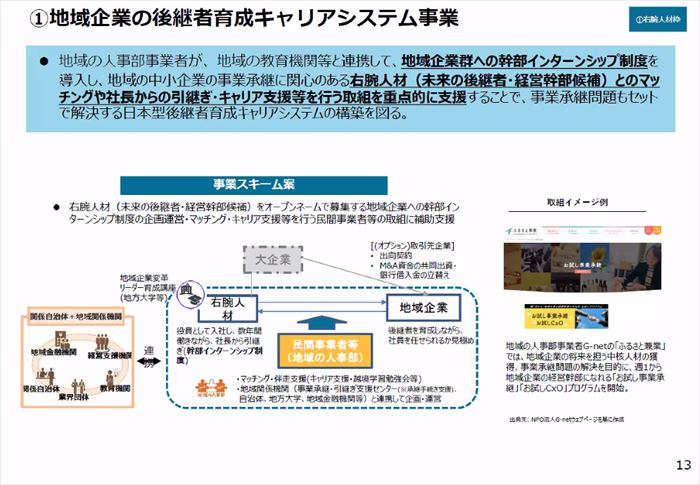

斎藤氏は「来年度以降は、地域の人事部の数ある事業のなかでも『後継者育成・事業継承』を柱のひとつにしたいと考えている。地域の人材を地域のなかで採用していくことについて、来年度は重点的に支援したい」と述べた。

地域全体の課題解決にもつながる可能性

次に、関東経済産業局が令和4年から取り組んでいる地域の人事部のモデル実証事業の現状について、関東経済産業局 産業人材政策課長 石原 優氏が話した。

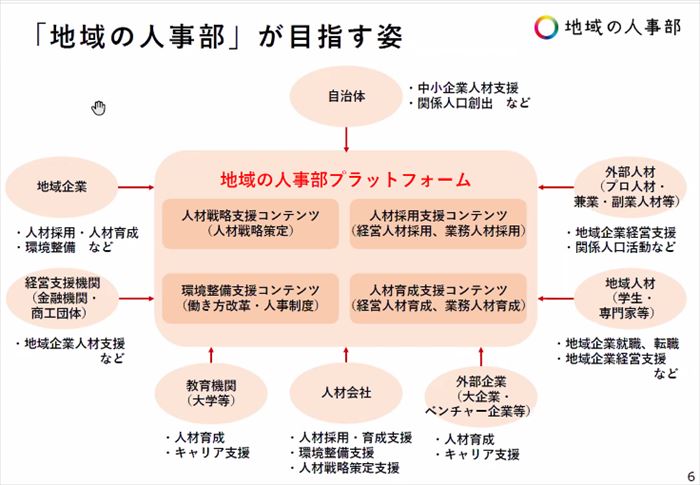

「地域の人事部が目指すのは、地域の企業のニーズに応じてさまざまな支援コンテンツを提供するプラットフォームとなることです。このプラットフォームは地域の事務局がすべて提供するのではなく、さまざまな機関と連携しながら運営していくことを想定しています」(石原氏)

地域の人事部には、中心に地域の人事部の主体組織やキーパーソンがいる。自治体がサポーターとして入り、地域の金融機関、商工会・商工会議所、民間の企業、団体、教育機関などがそれぞれの強みを生かしながら一体となり、地域の企業を支援していくのだ。

この一連の取り組みは関東地域8地域で実証事業として実施されているものの、事務局(主体組織)は地域によってさまざまだそうだ。茨城地域では公益財団法人日立地区産業支援センターや商工会、松本市では商工会議所、塩尻市ではNPO法人MEGURU、新潟では株式会社ひとつぶや株式会社つばめいと、三島では三島信用金庫といったように、主体となる組織は地域によって大きく異なる。

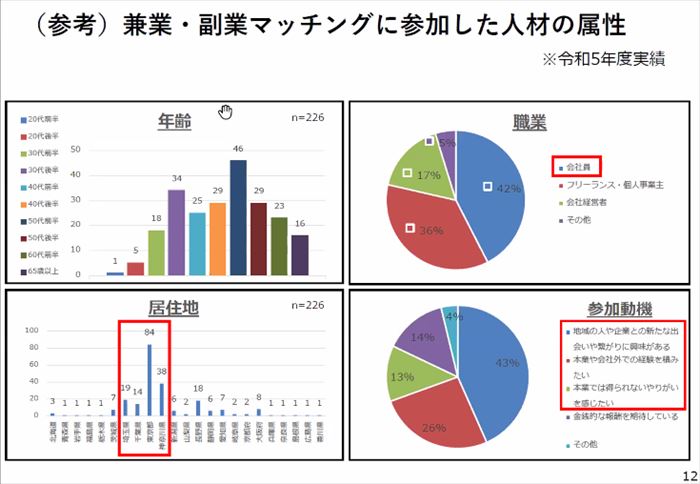

事務局が取り組んだもののなかでとりわけ注目度が高かったのが「兼業・副業(以下 複業)人材」だそうだ。地域の人事部や構成機関が、地域の企業向け・人材向け説明会、マッチングイベント、人材からの提案、マッチング面談、複業開始というフロー全体を伴走支援した。石原氏は「参加人材の属性は、50代が最も多く、次いで30代後半~40代だった。ミドル・シニア層の経験豊富な方が多く参加してくれた。参加理由は『地域や企業との新たな出会いやつながりへの興味』『本業外での経験を積みたい』『本業で得られないやりがいを感じたい』という声が多数を占めた」と述べた。

複業マッチング以外にも、令和5年度には大企業と連携した取り組みも進められた。これは大企業の人材が地域に入り、大企業側は人材育成や従業員エンゲージメント向上、地域側は経営課題解決や社員のリスキリング促進などを目的にした連携だ。燕市では副業人材受け入れのための現地研修、塩尻市では大企業社員の地域での越境体験のための交流会、三島市では東芝テックのシニア人材向けリスキリングスクール開催などの事例が明かされた。

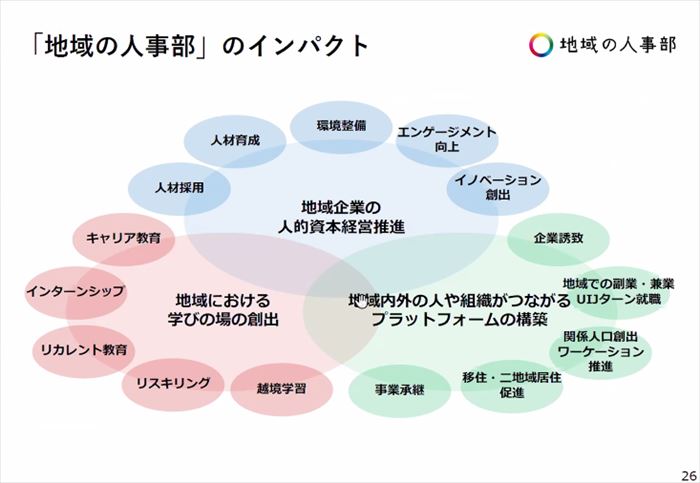

「当初は地域の中小企業の経営課題解決支援として始まった取り組みですが、地域全体の課題解決にもつながる可能性が見えてきました。自治体も価値を感じており、総合計画への位置付けや支援策の策定などの動きが出てきています。自治体にとっては産業振興政策、関係人口創出、地域活性化、移住促進などにもつながる可能性があります。

地域の人事部のインパクトは、地域企業の人的資本経営、地域における学びの場の創出、地域内外の人や組織がつながるプラットフォーム構築など、多方面に及ぶと考えられます。現在、3年間の成果を取りまとめ、議論を進めています」(石原氏)

実践者からみた地域の人事部の現在地

ここからはテーマごとに登壇者が変わるトークセッションが実施された。トークセッションの第1部は、実践者からみた地域の人事部の現在地をテーマに、長野県塩尻市等で主に活動するNPO法人MEGURU 代表理事 横山 暁一氏と岐阜県や愛知県などで活動するNPO法人G-net 代表理事 南田 修司氏が登壇した。

まず両者の取り組み内容についてそれぞれから紹介された。

「地域の中小企業の人材課題は既存の人材業界からアプローチがしづらく、行政や支援機関だけでは地域の人材課題解決には限界があるため、民間で地域の人材課題に特化した『地域の人事部』としてNPO法人MEGURUを設立しました。

地域の人材課題は、企業、教育、行政、人材業界など、各セクターの多様な課題が複雑に絡み合っています。ひとつのNPOだけでは大きなインパクトを与えづらい点、各セクターが縦割りでは解決できない点を踏まえ、塩尻市では地域ぐるみで人材課題解決に取り組むコンソーシアムとして11団体で共同体を作り、地域一体で『地域の人的資本の価値向上』を目的に地域の人事部の構築を進めています。

我々が目指すのは、地域で挑戦する学生や若者を増やし、地域に共感した企業への就職を促進し、就職した人材が育つ環境を整備することで、魅力的な事業を生み出し、人材が集まり、次世代に向けたロールモデルが育まれるという好循環を生み出したいと考えています。『はたらく、生きる、すこやかに』というビジョンを関係者全員で共有し、地域ぐるみで人の価値を最大化していくために活動しています」(横山氏)

「NPO法人G-netでは、人口減少のなか、挑戦をコンセプトに、人材育成、採用支援、研修、副業・兼業コーディネートなどを行っています。

岐阜県では年間約3000人の20代が県外に流出しています。人材からは地域に戻りたい・選択肢に入れたいという相談が時々ありますが、『いろいろ調べてみても、どんな会社があるか、何が自分にできるのかがわからなくて決断ができません』と情報不足に悩む声がありました。

そうしたなかで、単に人材側に地元就職やUIターンを期待するだけでなく、地域側が変革し、魅力的な存在に変わっていくことで、人材が地域に残りたくなる・帰りたくなるような地域をつくることが大事ではないかと考えて事業を運営しています。2004年に大学生と地域をつなぐ実践型インターンシップのコーディネートを開始したのを皮切りに就職・転職、副業・兼業、プロボノなど、さまざまな手段で地域と人材をつないでいます」(南田氏)

地域の人事部の活動を進めるなかで見えてきた課題は?

「塩尻市では11団体と連携していますが、とくに金融機関との連携は大きな課題でした。金融機関は人材紹介やビジネスマッチングを行っているため、地域の人事部との役割分担や必要性について理解を得ることが難しかったからです。

連携協定を締結し、組織としての合意形成を図り、現場に落とし込む努力をしてきました。しかし、それだけでは現場は動かず、金融機関の主体的な巻き込みが課題でした。そこで、『じんじの窓口』を設け、企業の人事の困りごとに対し、地域の人事部やほかの民間人材サービスも含めた総合的なソリューションを提供することにしました。

現在は金融機関の行員向けに勉強会を実施し、人材課題解決の方法やソリューションについて共有しています。人材課題整理シートや地域ソリューションマップを作成し、NPO法人MEGURUだけが課題解決に取り組むのではなく、金融機関などともノウハウを共有し、企業をサポートしています。

その結果、金融機関の担当者も地域の人事部と連携することで、企業支援の幅が広がることを実感し始め、取り組みが進展しています」(横山氏)

「横山様のお話のとおり、金融機関など地域の支援機関との連携は難しい課題でした。それぞれが独自のメニューを持っているなかで、地域の人事部として何ができるのか、実感を持つことが難しかったからです。

愛知県豊田市での地域の人事部の立ち上げの際、連携パートナーから『なぜ同じことを繰り返す必要があるのか』という疑問の声が上がりました。既存の人材施策があるなかで、改めて地域の人事部に取り組む意義が理解されていなかったのです。

しかし、ある企業の懇親会で、地域企業が『来年以降、自分たちが人事部の主役になる』と宣言しました。行政や支援機関に依存するのではなく、自分たちが主体的に地域の人事部を運営していくという意思表示でした。この姿を見て、連携の意義や価値が共有され始めました」(南田氏)

財源の確保はどうしている?

「さまざまな資金調達スキームを活用し、行政からの委託や民間の売り上げのバランスを取りながら、何よりも持続可能であることに重点を置き、体制を構築しています。しかし、地域へのインパクトを大きくするためには、さらなる成長が必要です。資金調達方法については、今後も検討していく必要があります」(横山氏)

「愛知県豊田市では、最初は企業版ふるさと納税を活用し、多様な人材を地域に呼び込むことから始めました。その後、豊田市として地域の人事部の推進へと取り組みが発展していきました。財源としては、経産省の補助事業なども活用しています。地域の人事部の役割を整理し、行政と民間が負担しあうようなモデル検討をこれから進めていきます」(南田氏)

自治体が地域の人事部に取り組む意義

続いてのトークセッションでは、新潟県長岡市で地域の人事部として活動する株式会社ひとつぶ 代表取締役 髙橋 亮太氏と長岡市 産業立地・人材課長 野口 仁氏による、運営組織と自治体の両者のかかわり方についてがテーマとなった。

まず長岡市について紹介したい。人口はおよそ26万人。東京から新幹線で約90分の場所に位置する。主要産業は製造業、建設業、卸売業や農業。大学は4つあり、高等専門学校はひとつ。専門学校も多数あることから学園都市としての側面も持つ。

学園都市である性質もあり、地域の課題解決に対して学生らも取り組むのが特徴のひとつ。そのほか、地元就職の促進、外国人活用、働き方改革のための「はたプラチナ賞」の創設、首都圏企業の仕事を長岡でリモートワークでき、なおかつ同一賃金を得られる「NAGAOKA WORKER」などを推進している。

ひとつぶの髙橋氏は最初に同市での取り組み内容について話した。

「子育てを機に、娘にふるさとを作ってあげたいという思いから、地域おこし協力隊として長岡市に戻ってきました。

長岡の地域の人事部は、金融機関3社、人材会社、長岡商工会議所、そして事務局であるひとつぶで構成されています。この3年間の主な事業は、インターンシップを軸とした活動、都会の人材やプロ人材の活用、兼業・副業マッチング、大企業連携、リスキリング支援などです。

現在では長岡市と連携し、地域の人事部として長岡市の施策に寄り添いながら事業を展開しています。長岡市の主な施策に地域の人事部がプラスαすることで、相乗効果を生み出しています」(髙橋氏)

自治体として地域の人事部に期待していることは?

「人口減少のなか、人の取り合いをするのではなく、地域で活躍できる人材の力を活用することで、地域も活性化し、個人のキャリア形成にもつながると考えています。兼業・副業は新しい働き方として有効ですが、行政だけではつなげるのが難しく、信頼できるパートナーとの連携が重要です。ひとつぶとトライ&エラーを繰り返しながら、地域への認知度を高め、地域の活力を高めていきたいと考えています」(野口氏)

長岡市での活動で苦労したこと、自治体と組んで円滑に進んだことは?

「苦労したことはすべてです(笑)。

企業にマッチするのか、関係者に伝わるのかなど、常に考えています。仕事は大小あれど、すべて一つひとつが仕事であり、そこで対価が発生します。仮説を実証・実践し、結果を踏まえて継続するか、改善するか、辞めるか判断します。個々の企業にオーダーメイドで対応する必要があるため、苦労しています。

長岡市との連携については、フラットな関係でコミュニケーションを取れていることが強みです。企業の困りごとを素直に伝えられる環境があり、プロ人材の活用につながっています」(髙橋氏)

インターンシップ支援を予算措置した経緯と課題は?

「現在は国の予算などを活用していますが、補助金はいつなくなるかわからないため、最終的には自立が必要です。持続可能性を確保するため、行政比率をどのように減らしていくかが課題です」(野口氏)

地域の人事部の活動によって長岡市に変化や効果はあったか?

「学園都市なので、企業と大学による共同研究などはもともとありましたが、兼業・副業人材などのプロ人材の活用はあまり進んでいませんでした。

企業の意識も変わってきたと感じています。地域の人事部を通じて、プロ人材が地域に関わることで、企業側も人材確保の可能性を実感し始めています。さらに、プロ人材の活用方法についても、地域の人事部が支援することで、より効果的なマッチングが実現しています」(髙橋氏)

地域の人事部に対する今後の期待や実現したいことは?

「成功事例を広げ、最終的には自立した運営を目指しています。地域の人事部の考え方を広げ、地域が活性化していくことを期待しています。

地域の人事部は、『参勤交代』の良い部分を再現するような取り組みになれば、と思っています。江戸時代のように、江戸で勉強したことを地域にもちかえったように、都心などで学んだことを地域に持ち帰り、地域が主体となって人材を育成し、地域に貢献していくような仕組みを作りたいと考えています」(野口氏)

「事務局として、自走化を進めていくことが重要です。企業から対価をいただく以上、それに見合ったサービスを提供していく必要があります。継続的に事業を展開していくことが重要です。関係者への感謝の気持ちを忘れずに、努力を惜しまず、地域の人事部を継続的に運営していきたいと考えています。

今後はほかの地域との連携も強化し、知見を共有しながら、地域の人事部をより良いものにしていきたいです」(髙橋氏)

地域の人事部を支援する立場からみた地域の人事部間のネットワーク

最後のトークセッションでは、地域の人事部として活動される方を支援している地域人事部アライアンスネットワーク発起人 山本 一輝氏によるネットワーク活動の紹介と、その意義について、冒頭に登壇した関東経済産業局 石原氏とともに語られた。

山本氏は、Inquiry(インクワイアリー)合同会社で、中小企業の戦略人事、組織開発を中心とした経営課題解決のための伴走支援、人材育成や地域振興に関する事業企画などに取り組んでいる。

同氏は地域の人事部を支援するネットワークの発起人として、主に「ナレッジシェアリング」にも取り組む。現在は、さまざまな団体の活動があるが、課題が多様化しているため、すべてのHR(Human Resources)領域の支援を一団体で網羅することが難しい。そこで、それぞれの団体などの得意分野や強み、持っているノウハウを結集し、異なる地域だからこそ同じような業態でも“協働”できる関係性を築いている。このネットワークに現在は17団体が参画しているとのこと。

山本氏は自身の考えと地域の未来について次のように話した。

「すべての企業の変化を支援することは現実的ではありません。しかし、人に投資し、人を生かせる企業、つまり人的資本経営を実践しようとする企業を積極的に支援し、外部人材、越境者、変革者が入ることで生まれるインパクトが域内で連鎖することで、地域の未来を変えることができると考えています。

行政は立場上、平等に広範な支援を提供しなければなりませんが、我々は特定の企業群に特化した支援をすることで、変化を創出しようと考えています。どちらが良いかではなく、地域の持続可能性においてはどちらの支援も必要です。

一般的な地域の人事部の定義に加え、我々は『企業を取り巻く全体、地域全体の視点を持つ』『行政等関係機関との連携協働』『長期的・構造的に取り組む』という3つの要素を重視しています。中長期的に見て、地域が若者や外部人材から選ばれる地域になり、地域の企業が自ら変わっていける環境を作ることが重要です。

企業や行政が持つ固定観念……とくに過去の成功体験にとらわれず、変化に対応していくためには、地域の人事部としてともにPDCAサイクルを回し、関係者が学び、考え方や価値観が変化していく過程が重要です。そのなかで新たなシステムが生まれ、地域の規範・秩序・組織文化が進化していくと考えています」(山本氏)

地域の人事部ネットワークの活動に参加している方々の反応や声

「参加者の皆様からは、他の団体の活動内容を詳しく知ることができ、大変参考になったという声が多数寄せられています。定例ミーティングや勉強会を通じて、他の地域で活動する方々と繋がり、情報交換や相談ができることが大きなメリットとなっています。また、参画者が使っているSlack上では活発な情報交換もあり、日常的なコミュニケーションを通じて、課題解決のヒントや新たなアイデアが生まれることもあります」(山本氏)

戦略人事の支援について相談できる人が周りにいないという悩みを抱えていた参加者は、ネットワークを通じて他の地域の人事部と繋がり、相談に乗ってもらえたそうだ。また、新しい取り組みを始めたいという地域に対して、他の地域の実績やノウハウを共有することで、スムーズなスタートを切ることができたという事例もあるという。

関東経済産業局として考える「地域外の方と繋がる必要性」とは

「これまで3年間、8地域で情報共有会を開催してきました。当初は情報共有が中心でしたが、回を重ねるごとに議論の内容が深まり、今では自立化や持続可能性といった課題についても活発な議論が起きています。

行政としても、このような情報共有の場を提供することは重要だと考えています。実証事業で得られた知見やノウハウを、これから地域の人事部を立ち上げたいと考えている方々に共有することで、地域全体の底上げに繋がるからです。

情報共有から始まり、事業連携や広域連合といった具体的な活動に発展していくことも期待しています。役所・行政が『場』を設定することで、さまざまな主体組織が繋がり、新たなイノベーションが生まれる可能性が高まると考えています」(石原氏)

共有会を通じて生まれた事業連携事例はある?

「茨城県北地域の日立市、常陸太田市、大子町は、3地域で連携して地域の人事部に取り組んでいます。さらに、長岡市のひとつぶとも連携し、広域での兼業・副業マッチングを実施しています。広域連携によって、人材側にとっても選択肢が広がり、より効果的なマッチングが期待できます。

また、長野県では、塩尻市と松本市が連携し、インターンシップ事業を共同で実施しています。隣接する地域が連携することで、学生にとっての選択肢が増え、地域の魅力向上にも繋がっています」(石原氏)

地域の人事部やそのネットワークに対して今後期待していることは?

「人材系のサービスや採用支援はたくさんあるが、地域企業の実態にフィットしないサービスもたくさんあります。大手企業では難しいことも、我々地域に根差した支援者だからできることがあると思っています。志をともにするネットワークメンバーであれば、地域が違っても一緒にできます。競争ではなく共創。お互いをパートナーと認識し、共にパイを大きくしていくことで、地域全体の底上げに繋げたいです」(山本氏)

「関東経済産業局では、3年間の実証事業で得られた成果をまとめ、今後地域の人事部を立ち上げたいと考えている方々に役立てていただけるよう、情報提供を行っていく予定です。また、ネットワーク化を支援することで、地域の人事部同士の連携を強化し、新たな可能性を広げていきたいと考えています」(石原氏)

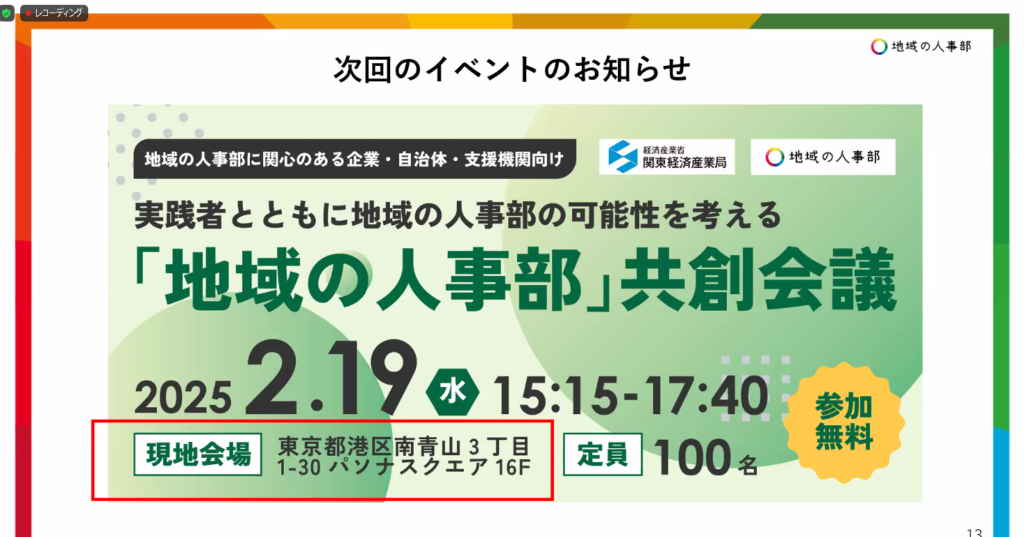

2025年2月には東京でオフラインイベントを開催

今回の地域の人事部のイベントはオンラインでの開催となったが、2025年2月19日(水)にオフラインで「『地域の人事部』共創会議」が実施されると最後に発表された。

詳細などは追って発表されるというが、今回のイベントのように地域の人事部に関心のある企業や自治体、支援機関に向けたイベントになるという。

今回のイベントでは、支援機関同士、自治体と支援機関、地域の人事部を支援する団体というさまざまな側面からの話を聞けた学びの多い機会となった。次回開催に向けて、関東経済産業局らはこれまでの取り組みを一挙にまとめるとも話しており、地域の中小企業が活性化する手立てが広く公開されるのでは、と筆者も期待している。