2025年1月28日に埼玉県八潮市で発生した県道の陥没事故を受け、一般社団法人 産学技術協会は、合流式下水道の劣化要因を分析し、延命対策を発表した。

合流式下水道の劣化が事故の潜在的要因か

産学技術協会によると、今回の事故の発生地点は分流式下水道の区域であったが、歴史的に合流式下水道を採用している地域では、雨水の流入による管路の劣化が進行しやすい。合流式下水道は、分流式に比べて耐用年数が約2割短縮されるとされており、地方自治体が管理する下水道においても同様のリスクが潜在している可能性が高い。

下水道の劣化を引き起こす主な要因

今回の分析では、合流式下水道の劣化に関わる3つの主要な要因が特定された。

- 豪雨時の内圧負荷(約40~50%の影響)

- ウェットブラストによる管摩耗(約30~40%の影響)

- 化学的腐食・閉塞(約10~20%の影響)

特に近年の異常気象による豪雨の増加が、下水道の劣化を加速させていると考えられる。また、都市化による土壌の浸透率低下も影響を及ぼしており、雨水が即座に排水路へ流れ込むことで負荷が増大している。

住民協力による延命対策が求められる

産学技術協会は、合流式下水道の延命には住民や施設管理者による協力が不可欠であると提言する。具体的には、

- 敷地内の雨水排水口から固形物が流入しないよう管理を徹底する

- 一時貯水を行い、急激な水流による内圧負荷を軽減する

これらの対策を取ることで、分流式下水道に近い耐用年数を確保できる可能性がある。

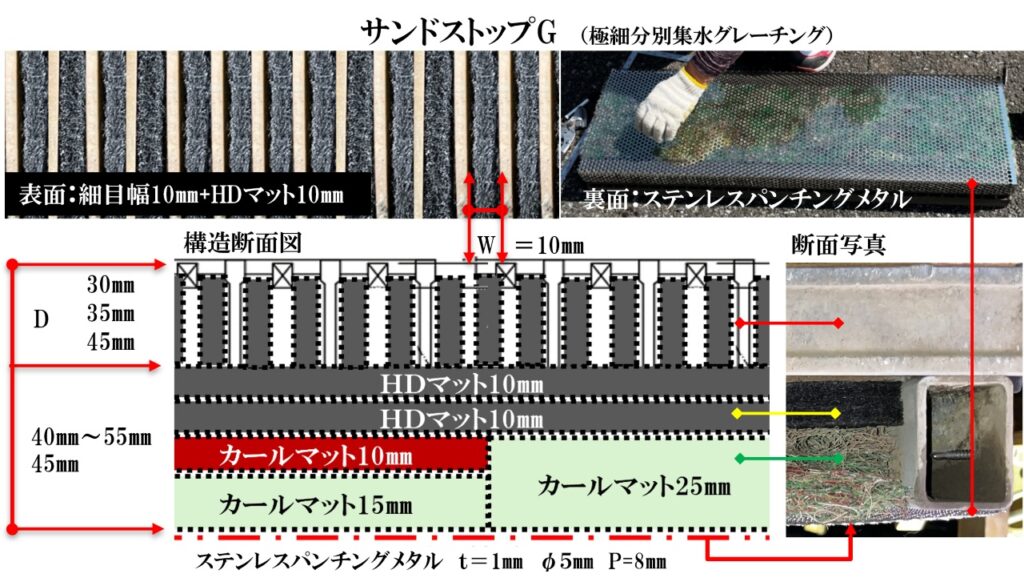

新たな対策「サンドストップG」の導入提案

また、産学技術協会は、雨水排水とともに固形物が流入することを防ぐ新製品「サンドストップG」を提案。グレーチング(排水口の格子)に装着することで、砂や落ち葉、ゴミの流入を抑制し、下水道の摩耗や詰まりを防ぐ効果が期待される。

「サンドストップG」の主なメリット

- 下水道の劣化抑制:固形物流入を防ぎ、設備の耐用年数を延ばす

- 維持管理の省力化:清掃負担を軽減し、管理コストを削減

- 環境負荷の低減:薬剤使用の削減、土壌浸透の確保による雨水利用の促進

- 蚊の繁殖抑制:雨水桝の適正管理による衛生環境の向上

この製品は、公園や学校、商業施設など、落ち葉や土砂が多く蓄積しやすい場所での導入が推奨されている。

インフラ維持管理の重要性

近年、全国的に下水道インフラの老朽化が問題視されており、適切な維持管理が求められている。産学技術協会は、「住民や自治体の意識向上が不可欠であり、適切な対策を講じることで、今後の事故を未然に防ぐことが可能になる」と強調する。

今回の事故を契機に、地方自治体でもインフラの点検・保全対策を強化することが急務となっている。