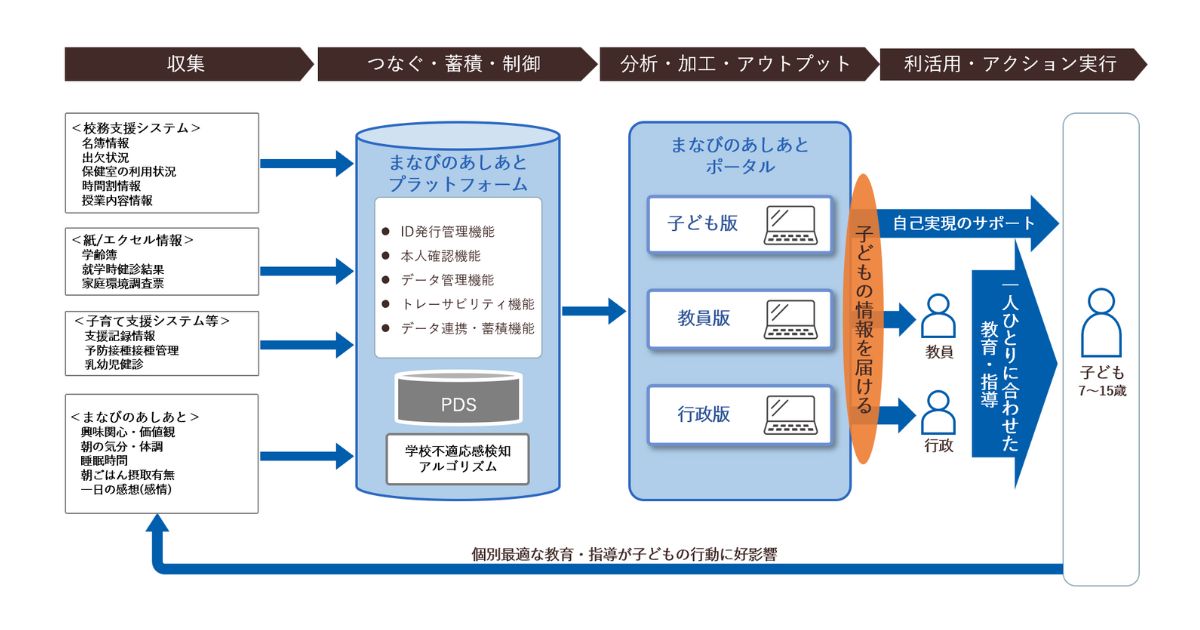

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社であるTOPPANデジタル株式会社は、学校生活に不安を抱える子どもを早期に発見し、個別最適な支援へとつなげる新サービス「まなびのあしあと」の提供を2025年4月より全国の自治体向けに開始した。

同サービスは、子ども自身による日々の心身状態の記録と、自治体が保有する教育・健康関連データを連携させることで、不登校などのリスクを未然に検知する仕組み。すでに福島県会津美里町で実証が行われ、一定の成果が報告されている。

不登校の急増を背景に、未然防止の重要性高まる

不登校児童生徒数が全国で34.6万人と過去最多を記録するなか、子どもの問題の早期発見と支援体制の整備が急務となっている。一方で、スクールカウンセラーや支援員のリソース不足により、対応が追いついていない現状もある。

「まなびのあしあと」は、心身状態の変化を“データ”として可視化し、子どもの困難が表面化する前に教員や行政が察知・対応できる仕組みを構築する。こうした未然防止型のアプローチは、学校現場の負担軽減と支援の質の向上の両立を図る新しいモデルといえる。

ポータル入力とAI分析による三者支援体制

本サービスの構成は、子ども・教員・行政それぞれに対応する3種のポータルで構成されている。

- 子ども版ポータルでは、日々の気分や睡眠、朝食の有無、1日の感想などを記録。

- 教員版ポータルでは、その情報がリアルタイムで可視化され、異変をAIが検知するとアラートで通知される。

- 行政版ポータルでは、相談件数や利用状況の集計管理が可能で、自治体全体での支援体制構築に役立てられる。

AI分析においては、愛知教育大学および京都大学の研究者と連携し、統計的に信頼性の高い要因抽出ロジックを導入。健診や出欠、保健室利用など、最大100項目に及ぶデータを連携・分析する。

実証実験で500人を「支援優先対象」と判定、教員の気づきも向上

実証は2024年7月から2025年3月にかけて、会津美里町の小中学生約1200名を対象に実施された。その結果、支援優先度が高いとされた約120名に対して声かけ等の対応を行ったところ、多くの子どもで翌日以降の心身スコアに回復傾向が見られたという。

また、教員が小さな変化に気づくことができた期間中は、出席率にも好影響が出たとの報告もあり、データと現場支援の組み合わせが教育現場の質向上につながる可能性が示された。

今後は全国展開を視野に、2030年までに100自治体導入を目標

TOPPANデジタルは今後、支援ニーズを抱える全国の自治体への導入を加速させ、2030年までに100自治体への展開と売上10億円の達成を目指す。教育と福祉の垣根を超えたデータ連携モデルとして、子どもの未来を支えるインフラになり得るサービスの一つとして注目が集まっている。