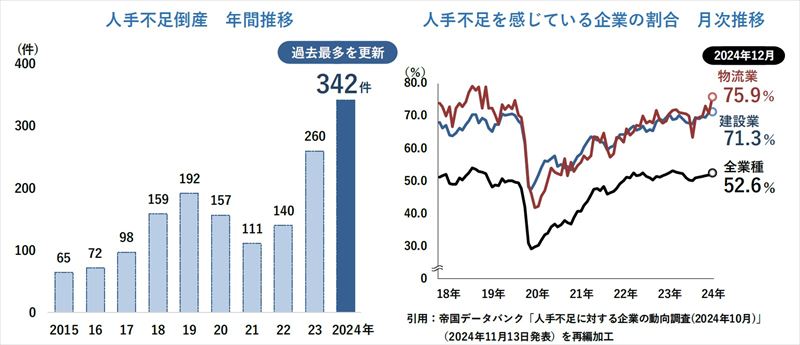

日本全国で深刻化する人手不足。帝国データバンクの調査によれば、2024年に従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は、累計で342件が発生。年間ベースとして、調査を開始した2013年以降の過去最多を、2年連続で大幅に更新したことが明らかになった。

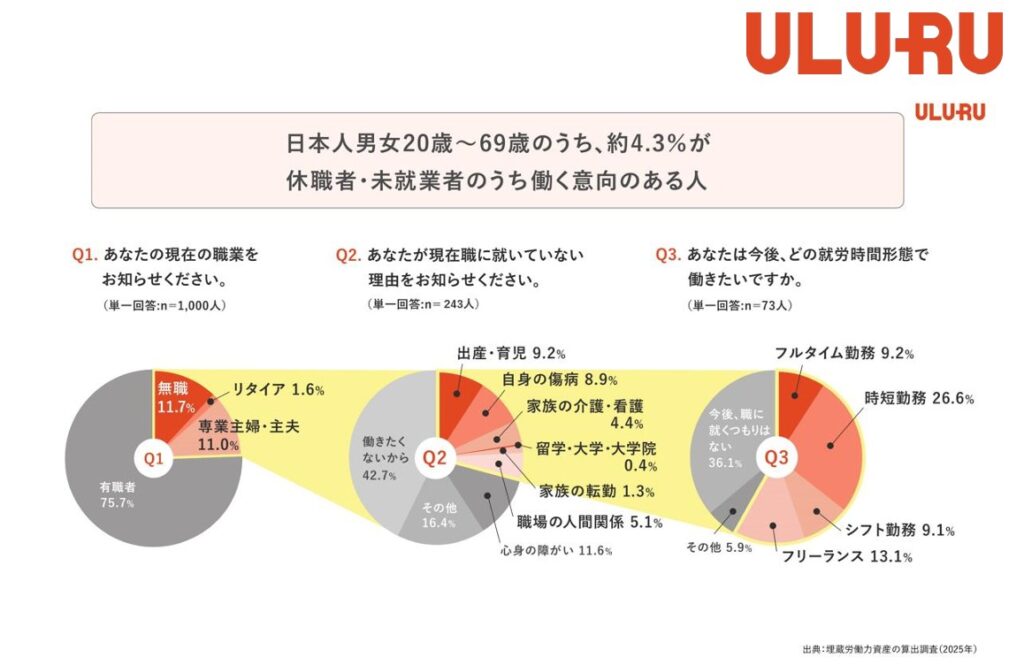

「働いてくれる人が見つからない」――しかし、その一方で、日本には135兆円分の「埋蔵労働力資産」が眠っていることをご存じだろうか。

「企業も個人も、今すぐ行動を起こすことが重要です」と語るのは、株式会社うるる 代表取締役社長・星知也氏だ。うるるが提唱する「埋蔵労働力資産」の活用が、人手不足時代を生き抜くカギとなる。同氏は「私たちは、社会にはまだ活用されていない労働力が多く眠っていると考えています。これを『埋蔵労働力資産』と定義し、企業や社会がどのように活用できるのかを提示していきたい」と語る。

眠る135兆円の労働力、活用の鍵は

埋蔵労働力資産とは、「埋もれている労働力」と「埋もれゆく労働力」のふたつを合わせた概念だ。

「埋もれている労働力」とは、働く意向があるものの、さまざまな事情で就労が難しい人々を指す。主婦、高齢者、外国人などが該当する。

一方、「埋もれゆく労働力」とは、AIやITの進展によって既存の業務が代替されることで生まれる労働力のこと。たとえば、事務作業など定型的な作業や反復業務が多いとされるものが当てはまる。

「これらふたつの労働力を創出し、適切に活用すれば、約135兆円の新たな価値を生み出すことができます。これは日本のGDPの約2割に相当する数字です」と星氏は話す。

具体的なデータとして、埋蔵労働力資産のうち、約15兆円は現在埋もれている労働力によって創出される価値であり、約120兆円はITやAIの進展によって新たに生み出される労働力の価値だという。埋蔵労働力資産の算出に関する詳細レポートは同社のサイトで公開されている。

そもそも、なぜこのタイミングで埋蔵労働力資産について発表したのかと聞くと「『2025年問題』『2030年問題』が差し迫っているため」と星氏は回答した。

2025年問題とは、団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者に突入、急速に高齢化が進むことで医療や介護、社会保障の負担が増大し、労働力不足が深刻化することを指す。そして5年後の2030年には少子高齢化がさらに進行し、多くの業界で労働力不足が一層深刻化すると予想されている。

うるるは、団塊の世代が退職を迎え、日本の労働人口が大きく減少し労働力が不足する「2007年問題」をきっかけに、在宅ワークという働き方をスタンダード化し、人のチカラを活用することで労働力不足の解決に取り組んでいる。その同社だからこその視点から、埋蔵労働力資産を創出・活用し、これからの日本の労働力をより良くしたいというメッセージが今回の発表に込められている。

埋蔵労働力資産が必要とされる背景

AIやITが発展することに伴い、しばしば「AIによってなくなる仕事」などが取り上げられる。こうした話はネガティブな内容が大半を占めるものの、星氏は「AIやITによって仕事がなくなるということは、そのぶん、新たな労働力が生まれるとも言える」と述べる。

つまり、これからの時代において企業が持続可能な成長を遂げるには、埋蔵労働力資産を創出し、活用することが必要不可欠だという意味でもある。星氏は企業が直面する「人材不足」「競争力低下」「事業縮小」「成長の停滞」の4点の課題について、詳しく説明してくれた。

「人材確保ができない企業は事業の維持すら難しくなるでしょう。特に中小企業では、新たに人を雇うことができず、今いる従業員の負担が増加。その結果、社員の離職率が高まり、さらに人手不足が深刻化する悪循環に陥る可能性があります。

次に、競争力の低下です。今、ITやAIの活用、外注の活用など、労働の最適化に取り組んでいる企業は、すでに生産性を向上させ、少ない人数でも成果を上げる仕組みを作り始めています。しかし、こうした流れに乗らず、従来の働き方に固執した企業は、市場の変化についていけず、同業他社との競争に敗れる可能性が高くなります。

さらに、サービスや事業の縮小を余儀なくされる業界も出てくるでしょう。たとえば、物流業界ではドライバー不足により、配送の遅延やコストの上昇が続いています。また、介護業界では人手が足りず、サービスの提供を制限せざるを得ない施設も出ています。しかし、埋蔵労働力資産をうまく活用することで、ノンコア業務の負担を軽減し、限られたコア人材が本来の業務に集中できる環境を整えることが可能になります。つまり、単なるノンコア業務の補完にとどまらず、業界全体の働き方を改革する重要な手段となり得ます。埋蔵労働力資産は、こうした業界の問題を軽減できますが、それをしなかった企業は、いずれ顧客へのサービス提供すら困難になってしまいます。

そして何より、企業の成長機会を逃してしまうことが大きな問題です。今後の市場では、『今ある労働力をいかに最大限活用できるか』が企業の競争力を決めるポイントになります。労働の最適化を進められない企業は、時代の変化についていけず、新規事業の展開やビジネスの拡大が難しくなります。

つまり、埋蔵労働力資産を創出・活用しない企業は、人材不足・競争力低下・事業縮小・成長の停滞といった問題に直面し、いずれ市場から淘汰されるリスクが高くなるのです。企業が持続的に成長するためには、今すぐにでも埋蔵労働力資産の活用基盤を整えていく必要があります」(星氏)

既存の事業モデルを変革せずに、漠然と「現場単位での生産性を上げよう」という意思だけではどうにもならなくなる可能性がある。星氏は「企業がこの埋蔵労働力資産を創出し適切に活用できれば、労働力不足の解決につながるだけでなく、地方経済の活性化にも貢献できる可能性がある」と言う。

企業が生き残るために 埋蔵労働力資産創出・活用とサプライチェーンの再構築

企業が埋蔵労働力資産を創出・活用するには、これまでの働き方の前提を見直し、サプライチェーンそのものを再構築することが求められる。

「従来のサプライチェーンは、フルタイム勤務の従業員やオフィスワークを前提に設計されていました。しかし、少子高齢化や働き方の多様化が進む今、その前提が崩れつつあります。企業が生き残るためには、『この業務は社内でしかできない』という固定観念を捨て、業務の切り分けを進めることが不可欠です」(星氏)

たとえば、電話対応やデータ入力、リサーチ業務などのノンコア業務は、外部リソースやクラウドワーカーを活用することで、より柔軟に対応できる。星氏は、「こうした業務を社内の人材で対応し続けることが、企業の成長を妨げているケースは多いです。当社の『fondesk』や『NJSS』のようなサービスを活用すれば、企業はコア業務に集中しながら、業務全体の効率を向上させることができます」と指摘する。

さらに、AIやITを活用した業務の自動化も、サプライチェーンの再構築において重要な要素となる。単に外注するだけでなく、「AIが得意とする定型業務を自動化し、残った部分を人が担う形にすることで、より効果的な労働力の再分配が可能になります」と星氏は話す。

こうしたサプライチェーンの再構築は、単に人材不足を補うための手段ではない。企業が持続的に成長し、競争力を高めるために不可欠な変革でもある。労働力の流動性が高まり、柔軟な働き方が普及すれば、企業は必要なときに必要な労働力を確保しやすくなり、人材不足のリスクを回避できる。

「もし企業がサプライチェーンの再構築を怠れば、今後、事業の継続すら危うくなるかもしれません。今こそ、自社の業務を棚卸しし、どの業務を外注できるのか、どこにAIを導入するのか、そして埋蔵労働力資産をどのように創出・活用できるのかを真剣に考えるべきタイミングです」(星氏)

企業が埋蔵労働力資産を創出して活用するためには、「本当に社内でやるべき業務」と「外部リソースを活用すべき業務」の切り分けを進め、労働の最適化を図ることが求められる。

埋蔵労働力資産の活用がもたらすメリット

星氏の話にもあった同社が提供する「fondesk」や「NJSS」「シュフティ」などは埋蔵労働力資産の創出・活用に直結するサービスだ。これは企業側だけでなく、雇用される個人側にとっても大きなメリットがあるという。それぞれ埋蔵労働力資産に関連する具体的な事例を星氏に紹介してもらった。

企業側:業務効率化と競争力向上

企業側のメリットとして、最も大きいのはコア業務への集中が可能になることだ。たとえば、「fondesk」や「fondesk IVR」を導入した企業では、オフィスにかかってくる電話の一次受付を外部に委託することで、社員が本業に専念できる環境が整った。これにより、社内の業務効率が大幅に向上し、生産性の向上につながっている。

また、飲食店や美容業界では、電話対応の負担が減り、コア業務である「接客」に集中できるようになった例もある。結果として、スタッフがお客様と向き合う時間が増え、サービスの質の向上や顧客満足度の向上に直結。リピーターの増加や売上の向上にもつながるなど、ビジネスの成長にも貢献している。

「企業は常に人手不足の問題を抱えています。しかし、すべての業務を社内で対応しようとするのではなく、業務の一部をアウトソースすることで、限られたリソースを最大限に活用できます。外注やテクノロジーを活用することが、企業の競争力を高めるポイントになるのです」(星氏)

個人側:スキル向上と柔軟な働き方

一方で、埋蔵労働力資産の創出と活用のメリットは、個人側にもある。シュフティのようなクラウドワークを活用することで、自宅にいながら業務経験を積み、キャリアアップや収入の安定化を図ることが可能となる。

「シュフティを通じてライティング業務を経験したことでスキルが向上し、興味のあったライターの仕事を副業として始めることができたという事例があります。また、データ入力や事務作業の経験を積んだことで、事務職への転職や在宅ワークでの安定した収入確保につながったケースもあります」(星氏)

さらに、通勤が不要なため、家族との時間や趣味に充てる時間が増え、生活の充実度が向上するというメリットもある。育児や介護などの理由で社会とのつながりが途絶えてしまった人にとって、シュフティのようなプラットフォームは、社会復帰のきっかけにもなり得る。

「これまで、育児や介護のために働くことを諦めざるを得なかった人々が、シュフティを通じて社会参加できるようになり、自信を取り戻したという声も多く寄せられています。埋蔵労働力資産を創出・活用することで、単に労働力不足を補うだけでなく、個人の成長や生活の質の向上にもつながるのです」(星氏)

働き方の変化と、今後の社会の方向性

近年、企業側が人材確保の難しさから、リモートワークやクラウドワークの導入を進めている。その結果、地方在住者や子育て中の主婦など、これまで働く機会が限られていた人々が、都内の企業と同等の収入を得るチャンスが生まれている。

「私たちのサービスを利用するクラウドワーカーのなかには、都内の賃金と同等レベルの給与を得ている人もいます。実際、シュフティを通じてデータ入力やリサーチ業務を行い、月に40万円以上稼ぐワーカーもいるんです。しかも、これは都市部に限った話ではなく、地方在住の方にも十分に可能な働き方なのです」(星氏)

労働力不足の深刻化に伴い、企業も「どこで働くか」ではなく「どのように働くか」を重視するようになっている。この流れが進めば、都市部の企業が地方の労働力を積極的に活用する動きが加速し、結果として地域経済の活性化につながる。

「これまでは、地方に住んでいると、どうしても地元の雇用機会に依存せざるを得ませんでした。しかし、クラウドワークの拡大によって、東京の企業の仕事を地方の人が請け負うことが当たり前になりつつあります。結果的に、地方に住む方が高い収入を得る機会が増え、地域にお金が循環することで、地域経済の発展にもつながるのです」(星氏)

これは単なる働き方の変化ではない。「労働力が足りない都市部」と「働きたい人がいる地方」を結びつける仕組みが整い始めているのだ。埋蔵労働力資産の適切な創出と活用は、企業の成長だけでなく、個人の経済的自立や、地域経済の発展という波及効果が期待できる。

「今後、埋蔵労働力資産をいかに創出し活用するかが、企業の競争力を左右するだけでなく、日本全体の経済成長にも大きく影響するはずです。個人も企業も、より柔軟で最適な働き方を取り入れることで、持続可能な未来を実現できるのではないでしょうか」(星氏)

「労働の最適化が未来を決める」企業・個人・社会が一体となる時代へ

いま、労働市場の変化は、待ったなしの状況だ。これからの企業経営において、「労働の最適化」が生き残りのカギを握る。

これまでの「人手不足対策」は、単なる採用活動の強化や業務効率の向上にとどまっていた。しかし、それだけではもはや限界を迎えている。企業が競争力を維持し、持続可能な成長を遂げるためには、「外部リソースの活用 × AI・テクノロジー × 柔軟な働き方」を前提とした、新たな労働環境の構築が不可欠だ。

「日本は今、大きな転換期を迎えています。労働力不足が進む中で、企業には選択肢がふたつあります。

ひとつは、これまでと同じやり方で、人材確保や業務遂行に苦しみ続ける道。もうひとつは、埋蔵労働力資産を活用し、企業のあり方そのものを見直す道です。後者を選ぶ企業こそが、これからの時代をリードする存在になるでしょう。これは都内の企業であったとしても、地方の中小企業にも同じくして言えることです。つまり、埋蔵労働力資産をうまく創出・活用できれば、現在人手不足に悩む企業にもチャンスがあると考えています」(星氏)

企業が「労働の最適化」に取り組むことで、経営資源を最も生産的な領域に集中させることができる。人材不足の影響を受けることなく、コア業務に注力し、新たな成長機会を見出すことも可能だ。そして、この動きは単なる企業の利益向上にとどまらず、個人の働き方の自由度を高め、社会全体の労働力の流動性を向上させることにもつながる。

「企業と個人、そして社会が一体となり、労働の最適化に取り組むことで、日本の未来は大きく変わるはずです。埋蔵労働力資産をどれだけ創出し活用できるか。それこそが、企業の競争力を左右する時代になっています」(星氏)

すでに労働の最適化を進めている企業は、柔軟な労働環境を整備し、AIやクラウドワーカーの活用を通じて、限られたリソースで成果を最大化している。こうした企業の動きは、今後のスタンダードとなるだろう。

「埋蔵労働力資産を活用できている企業と、そうでない企業の差は、数年後にはより明確になるでしょう。企業は、今こそ自社の労働環境を見直し、持続可能な働き方を設計する必要があります。労働の最適化こそが、日本の経済を支える重要なテーマになっているのです」(星氏)

星知也

株式会社うるる

代表取締役社長

1976年北海道出身。高校卒業後、訪問販売業などを経て渡豪。帰国後、ブライダル業と教材販売業を手掛ける会社に入社し、2003年に「うるる」を社内創業。2006年MBOにて独立。2017年東証マザーズ新規上場。労働力不足問題に取り組み、生産性の向上と新しい労働力の活用を事業の軸とし、CGS(Crowd Generated Service)事業とBPO事業、クラウドソーシング事業を展開する。