「うちの商品、クオリティには自信があるんです。でも、なぜか思うように売れなくて…」

地方企業や中小企業の経営者、営業責任者の方と話をしていると、こんな声を耳にすることがよくあります。

社員が日々努力し、誠実につくっている商品やサービス。お客様からの評価も決して悪くない。

それなのに「売れない」「広まらない」「問い合わせが来ない」ーー。

この“もどかしさ”には、明確な原因がある場合が多いのです。

それは、「価値を伝える仕組み」が社内にないこと。

商品が売れるかどうかは、品質だけでは決まりません。

誰に、どのように、どんな言葉で伝わっているかーーつまり「情報発信の設計」が大きく影響します。

そして今、その“届け方”が弱いために、営業や採用、さらには売上にも見えない損失を生んでいる企業が少なくありません。

本記事では、「商品は良いのに売れない」状態から抜け出すために、

なぜ“情報発信の仕組み”が必要なのか?

そして、どうすれば自社に合った体制をつくれるのか?

地方・地域発の事例も交えながら、わかりやすく解説します。

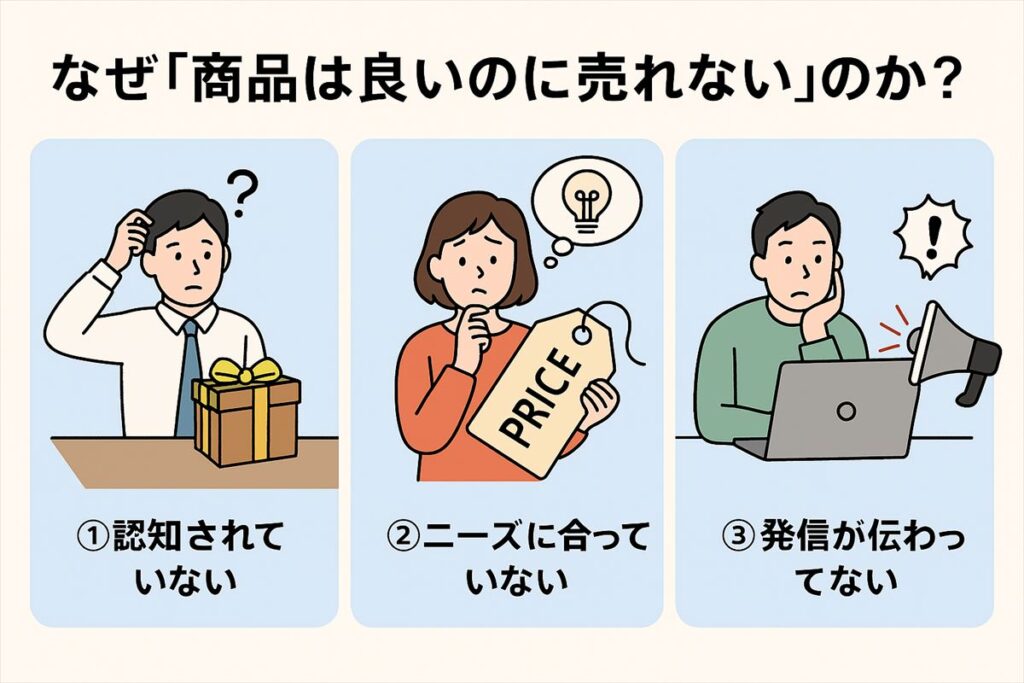

なぜ「商品は良いのに売れない」のか?よくある3つの原因

「うちの商品はいいはずなのに、なぜか売れない」

こうした課題の背景には、共通する“伝え方”の問題が潜んでいることが多くあります。

ここでは、地方企業や中小企業によく見られる3つの典型的な原因を紹介します。

🟠 原因①:価値が伝わっていない(言語化・見せ方の不足)

まず最も多いのが、「商品の良さ」がきちんと言語化・視覚化されておらず、顧客に届いていないケースです。

自社では「この商品の強みは●●だ」とわかっていても、それが社外には伝わっていない。

伝える言葉や写真、ストーリーが不足していると、せっかくの価値が埋もれてしまいます。

✅ 関連事例:

PR TIMESと名古屋産業振興公社が連携して実施した中小企業向けの広報支援では、

「商品の魅力を正しく発信すること」が、ブランド力向上や販路開拓に直結するという明確な成果が出ています。あわせて読みたい

🟠 原因②:認知されていない(情報発信の継続性不足)

どれだけ魅力的な商品でも、まず“知られなければ”選ばれることはありません。

とくに地方にある企業は、都市部の企業と比べて情報が届きづらく、そもそも存在を知られていないケースが多々あります。

発信が一度きりで終わっていたり、更新が何カ月も止まっていたり。

「良いものをつくる」ことに集中するあまり、「広く届ける」ための継続的な取り組みが後回しになってしまうのです。

🟠 原因③:自社の強みが「社内にしか伝わっていない」

「うちの会社のすごさは、社員はみんな知っている」

でも、それが社外に出ていないーーという状況もよくあります。

これは、発信が“社外向けの目線”になっていないことが原因です。

企業として何を大事にしているのか、どんな価値を社会に提供しているのかを、社内では共有できていても、外に向けて伝える仕組みがない。

この“見えないギャップ”が、営業や採用の場面でじわじわと不利になっていくのです。

このように「商品は良いのに売れない」背景には、情報発信の設計と継続性にまつわる課題が横たわっていることが多いのです。

次の章では、なぜこの“情報発信の仕組み”が必要なのかを、さらに深掘りしていきます。

「発信の仕組み」がないと、いくら良い商品でも届かない

「情報発信が大事なのはわかっている。でも、続かない」

そう感じている企業も少なくないのではないでしょうか。

実際、「良い商品を作る」ことと、「その価値を継続的に届ける」ことは、まったく別のスキル・仕組みが求められます。

ここでは、“発信の仕組み”がないことで起きる3つの問題を紹介します。

🟦 現場任せ・属人化・更新の途絶え

最も多いのが、「誰かがやってくれるだろう」という属人的な運用です。

たとえば、SNSアカウントが広報担当ひとりに任され、担当が異動や退職をした途端に発信が止まってしまう。

ブログも1回投稿して終わり、次は半年後…というケースは珍しくありません。

情報発信は“やる気”では続きません。仕組みとして回る体制が必要です。

🟦 「やろうとは思っているけど…」のまま何年も経過している

企業の中には、「いつかやりたい」「そろそろやらないと」という気持ちを持ちつつ、具体的な第一歩を踏み出せないまま年月が過ぎてしまっているところもあります。

こうした“着手できない状態”の裏には、

- 何を発信すればいいかわからない

- どの媒体を使えばいいかわからない

- 書く人がいない/時間がない

といった、複数の課題が絡んでいます。

この「やらないまま状態」が、実は売上や採用のボトルネックになっている可能性もあるのです。

🟦 営業・採用・ブランドにも“静かな悪影響”が起きている

発信が弱いと、どんなに良い商品でも「知られていない=選ばれない」状況が続きます。

さらに、「会社として何を大切にしているのか」「どんな姿勢で仕事をしているのか」が外部に見えないことで、

- 採用候補者からの共感が得られない

- 商談時に信頼形成に時間がかかる

- 競合他社に比べて“存在感”が薄く見える

といった、静かだけれど確実な機会損失が発生してしまいます。

🔗 参考事例:

富山県砺波市では、「2歳児の視点」でまちの魅力を発信するプロモーション映像を制作し、さらに郵便物にPRシールを貼るなど、ユニークで継続的な発信の仕掛けを行っています。あわせて読みたい

このように、「情報発信の仕組み」がないことで、商品の良さが“存在しないも同然”になってしまう可能性があります。

ではどうすれば、仕組みとして回る情報発信体制を構築できるのでしょうか?

次の章では、成果を出している企業の共通点を見ていきましょう。

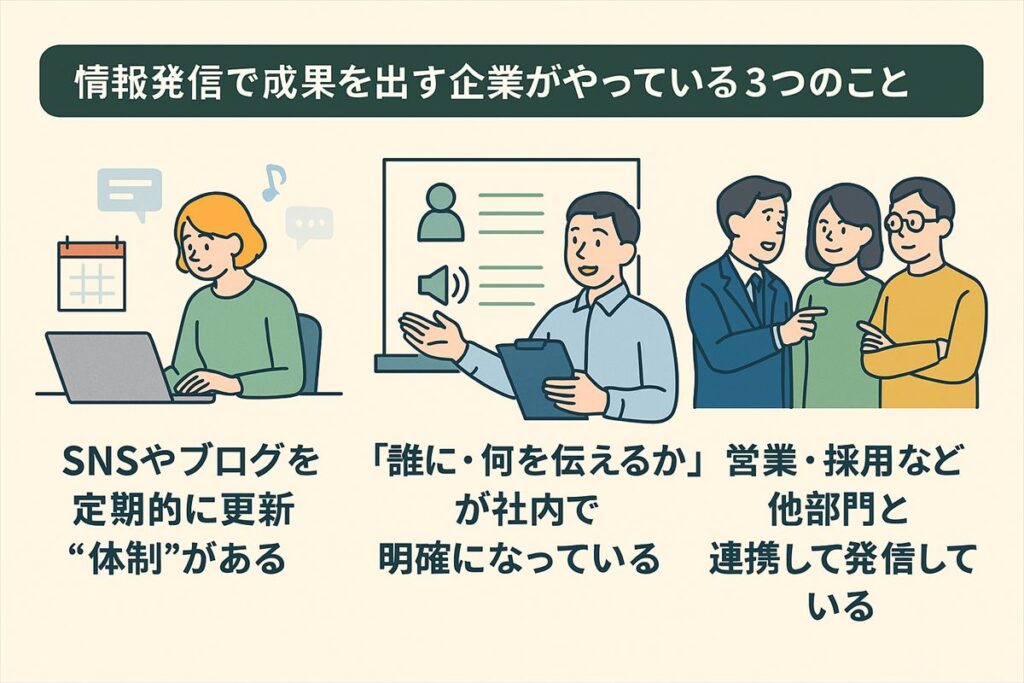

情報発信で成果を出す企業がやっている3つのこと

「発信の仕組みがないと、良い商品でも届かない」ことは、これまで見てきた通りです。

では実際に、情報発信によって営業・採用・売上につなげている企業は、どのような取り組みをしているのでしょうか?

ここでは、成果を出すために取り組む自治体や企業に共通する3つの特徴的な取り組みをご紹介します。

🟢 ① SNSやブログを定期的に更新できる“体制”がある

成果を出す企業は、「広報担当者の頑張り」ではなく、

“仕組み”として発信が続く状態をつくっています。

- 月に何回、どのテーマで更新するか決めている

- コンテンツのネタ出しから発信までの“流れ”が明確

- 無理せず継続できる分量で運用している

発信を「習慣化」させる仕組みがあることで、自然と認知が広がり、営業活動や採用活動の成果にも波及していきます。

🟢 ② 「誰に・何を伝えるか」が社内で明確になっている

「情報発信がうまくいかない」という企業では、発信の内容が毎回バラバラだったり、

「結局何を伝えたいのか」が曖昧なケースがよく見られます。

逆に成果を出している企業は、

- ターゲット(誰に伝えるか)

- コアメッセージ(何を伝えるか)

- トーンや雰囲気(どう伝えるか)

といった要素を社内で共有し、一貫した情報発信を行っています。

だからこそ、受け手にとっても“刺さる”内容になっているのです。

🟢 ③ 営業・採用など他部門と連携して発信している

情報発信が「広報部門だけの仕事」になっていると、どうしても他部署との連携が取りづらくなります。

しかし、営業や採用、経営層と連携して発信テーマを設計することで、実務や戦略と結びついた内容に変化します。

たとえば、

- 営業現場の「よくある質問」に答えるブログ記事を作成

- 採用担当が現場の雰囲気を伝えるSNS投稿を企画

- 経営層の言葉を使った会社のビジョン発信

このように、全社を巻き込むことで“生きた情報”が発信される状態が生まれ、発信の価値も格段に高まります。

🔗 参考事例①:

京都府亀岡市では、行政職員向けに「マーケティング研修」を実施。マーケティングの考え方を組織的に学ぶことで、地域発の情報発信力の底上げを図っています。あわせて読みたい

🔗 参考事例②:

愛媛県宇和島市では、地域の新名物「米粉ベーグル」を通じて、観光・地域資源を発信。商品づくりと情報発信を同時に行うことで、地域の価値を効果的に届けています。あわせて読みたい

ここまで紹介してきたように、情報発信で成果を出す企業には、共通する“土台”があります。

それは、誰か一人が頑張ることではなく、全体を巻き込んだ「仕組み」と「設計」にほかなりません。

では、そうした発信の仕組みは、どうすればつくれるのでしょうか?

次のセクションでは、“商品が売れない”状態を脱却するための具体的な一歩をご紹介します。

「良い商品が売れない」状態を変えたいあなたへ

まず“届け方”を見直してみませんか?

「自信のある商品なのに売れない」

「営業や採用がうまくいかない」

「でも、広告に大きな予算をかけるのは難しい」

もし、そんな悩みを感じているなら、

まずは“届け方”、つまり情報発信の仕組みを見直すことから始めてみてください。

✅ 情報発信は「広告」だけではありません

情報発信というと、テレビCMやWeb広告のような「お金をかけて目立つこと」をイメージする方も多いかもしれません。

でも、今の時代の情報発信はもっとシンプルで、もっと戦略的です。

- 自社サイトのブログ更新

- SNSでの定期的な投稿

- 社員インタビューの掲載

- 商品やサービスの背景を伝えるストーリー発信

こうした取り組みは、コストを抑えながら、共感や信頼を育てるための重要な手段になります。

✅ 小さく始めて、“続けられる仕組み”に変えていく

いきなり完璧な広報体制をつくる必要はありません。

むしろ大事なのは、「自社に合ったかたち」で情報発信を内製化し、少しずつ成果を積み重ねていくことです。

- 誰がどの役割を担うか

- どんな媒体で、どんな頻度で発信するか

- どんな内容を届けていくか

こうした要素を整理し、継続できる「型」を持つことで、情報発信は営業・採用・売上に直結する“資産”になります。

最後に:伝えなければ、ないのと同じ。

あなたの会社の“良い商品”は、社会にとってきっと価値のある存在です。

でも、それが伝わっていなければ、存在していないのと同じ。

情報発信は、「選ばれる理由」をつくるための大切な行動です。

今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか?